「社会人1年目、何を意識すればいいですか?」

そう聞かれて真っ先に思い浮かぶのが、「報・連・相(ほうれんそう)」という言葉です。

でも、この言葉って、学校ではちゃんと教わらないし、会社に入ってからもふんわりした指導で終わってしまうことも多いですよね。

結果、「報・連・相って、結局なに?」というモヤモヤを抱えたまま、日々の業務に追われる新人も少なくありません。

そこで今回のテーマは、「登山」から学ぶ“本当に使える報・連・相”。

自然の中での登山では、命を守るために報告・連絡・相談が欠かせません。

ビジネスシーンと驚くほどリンクする瞬間がたくさんあるんです。

「なぜ登山がビジネスマナーの教材になるのか?」

この記事では、その理由と具体的な学びを、体験談を交えながらご紹介します。

読めばきっと、あなたの「報・連・相」が、明日から一歩進化するはずです。

報・連・相とは?社会人の基本マナーをおさらい

報・連・相という言葉は、社会人であれば誰もが一度は耳にしたことがあるフレーズかもしれません。

研修でも先輩から口すっぱく言われがちなこの言葉。

ですが、実際に「報告・連絡・相談」の違いを正しく説明できて、しかも場面に応じて自然に使いこなせる人は、案外少ないのが現実です。

多くの新入社員が「報・連・相ってなんとなくわかってるつもり」になっていて、深く理解しないまま日々の業務に取り組んでいるケースが多く見られます。

その結果、「なんで相談してくれなかったの?」「その情報はもっと早く共有してほしかった」といったコミュニケーションのすれ違いが起きてしまうのです。

報・連・相とは何なのか。

そしてなぜそれが求められるのか。

まずは「当たり前」と思われがちなこの3つの基本的な意味や目的について、今一度じっくりと見直してみましょう。

正しい理解があってこそ、応用力や実践力が育っていくのです。

報告・連絡・相談、それぞれの定義と違い

「報告」は、すでに起きたことや完了した出来事を、上司や関係者に対して正確に伝える行為を指します。

進捗状況や結果報告、問題が発生した際の事後報告などが該当し、「何が起きたのか」「どこまで終わっているのか」を明確に共有する役割を担います。

「連絡」は、業務に必要な情報や注意喚起、スケジュールの変更点などを、関係者に対して広く周知する行為です。

特に、相手の判断を仰ぐのではなく、情報を知ってもらうことが目的であり、状況の変化をスムーズに共有するために不可欠です。

一方、「相談」は、現時点で自分だけでは判断できないこと、または迷っていることについて、他者の知見や判断を仰ぐコミュニケーションです。

悩みや課題、意思決定の材料に他人のアドバイスが必要な場面で「相談する」ことが求められます。

この3つは言葉の響きが似ていても、それぞれ役割や目的がまったく異なるため、適切な場面で正しく使い分けることが重要です。

混同すると、「報告すべきことを相談で済ませてしまった」「連絡すべきことを黙ってしまった」など、思わぬ誤解やトラブルの火種になります。

まずは、自分の言おうとしている内容が“過去の事実”なのか、“情報の共有”なのか、“判断の依頼”なのかを整理し、それぞれの役割とタイミングをしっかり理解して活用する意識が求められます。

新人がつまずきやすい“報連相の落とし穴”

「報告が遅れたせいで、上司が対応できなかった」

「相談せずに独断で進めて、トラブルに発展した」

こうした失敗例は、決して珍しいものではなく、むしろ新入社員にありがちな“あるある”です。

なぜこうした問題が起こるのかというと、その多くは「報連相の基準」が自分の中で曖昧なまま行動してしまっているからです。

たとえば、「これくらいの内容なら、報告しなくてもいいだろう」と判断してしまったり、「忙しそうだから相談するのは遠慮しよう」と気を遣ってしまったりすることがよくあります。

しかし、これらは結果として“伝えなかった”ことになり、大きなリスクを招く可能性があるのです。

特に注意すべきなのが、「伝えたつもり」になってしまうこと。

一方的に話しただけでは情報は伝わったことにはなりません。

相手がその内容をきちんと理解し、必要なアクションを取れる状態になって初めて「伝わった」と言えるのです。

つまり、「伝える」ではなく「伝わる」ことに意識を向けることが、報連相の真髄であり、成功の鍵なのです。

相手の反応や理解を確かめる、話した内容にズレがないか確認する──そうした小さな工夫の積み重ねが、報連相を“使えるスキル”に変えていく第一歩になります。

なぜ企業は「報・連・相」を重視するのか?

業務が複雑化し、プロジェクトも多様化する現代において、個人プレーだけでは立ち行かない場面が増えています。

そのため、チーム全体で同じ情報を共有し、状況を見える化しながら動いていくための手段として「報・連・相」はますます重要な役割を果たしています。

この3つがしっかり機能しているチームは、トラブルの芽を早めに摘むことができたり、判断ミスを減らしたりといった恩恵を受けやすくなります。

報連相はまさに“情報の血流”のようなもので、これが滞ると組織の各所で判断のズレや認識違いが生まれやすくなります。

円滑な情報循環があってこそ、業務はスムーズに進行し、チームのパフォーマンスも安定するのです。

とくに若手社員に求められるのは、「スピード感」と「正確さ」を兼ね備えた報連相の実行力です。

たとえ経験が浅くても、状況を迅速に伝え、必要な情報をもれなく届けられる力があれば、それだけで職場からの信頼感は大きく変わってきます。

上司や先輩も「この子に任せておけば安心」と思えるようになり、業務の幅も自然と広がっていくのです。

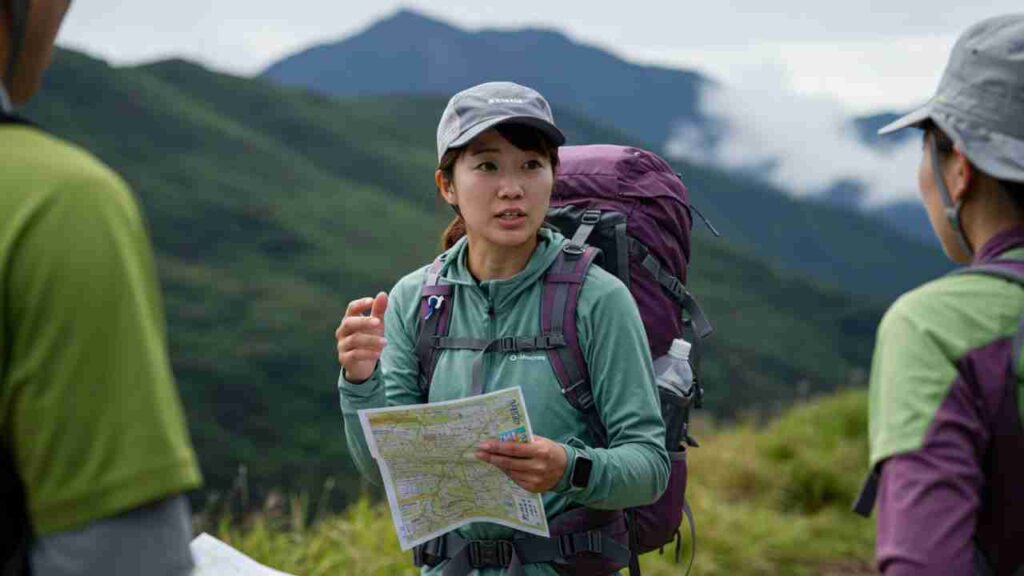

登山で「報・連・相」が命綱になる理由

自然の中では、ほんの小さな判断ミスや油断が、ときに命に直結するリスクをはらんでいます。

一歩足を踏み外す、進路を見誤る、あるいは情報の共有が遅れる──そんな小さなズレが、大きな事故につながるのが登山の世界です。

だからこそ、登山の現場では“声をかけ合うこと”、“情報を確実に伝達すること”、“些細なことでも相談し合うこと”が徹底されています。

出発前のブリーフィング、登山中の定期的な進捗確認、体調や気象の変化をめぐるリアルタイムな対話など、報・連・相の実践がすべての行動の基盤にあります。

それは単なるマナーではなく、自分と仲間の命を守るための“生きた知恵”として根付いているのです。

このような登山文化には、私たちがビジネスや日常生活の中で忘れがちな「共有する力」や「声をあげる勇気」の大切さが凝縮されています。

だからこそ、登山を通じて学べる報・連・相の本質は、マニュアルや座学では到底伝わらない、実感を伴った学びとして私たちの心に深く刻まれるのです。

現在地・目的地の共有がトラブルを防ぐ

「今、自分がどこにいるのか」「これからどこへ向かうのか」を、登山仲間と常に共有することは登山の基本中の基本です。

これは単にルートを伝えるだけでなく、自分の状態や感じていることも含めて「状況」を伝える行為です。

たとえば、進行方向を間違えないように全体の認識を統一する。

また、遅れそうな人がいたらペースを調整する。

そうした“小さな調整”が、全体としての安全性と効率性を大きく左右します。

共有がなければ、迷子になったり、グループが分断されたり、緊急時の対応が遅れるといった重大なリスクが発生します。

こうした共有の習慣が、いざというときに生きる“判断の早さ”や“連携の密度”を育てるのです。

これって、ビジネスの現場にも驚くほど通じています。

たとえば、プロジェクトの進捗や次のステップ、個々のタスクの進み具合などをチームで共有することで、リスクの早期発見やスケジュール調整がしやすくなります。

「誰が・どこまで・いつまでに」を明確にする共有の姿勢は、登山と同様、成功の鍵を握っているのです。

「伝えたつもり」が命取りに|情報の確実な伝達

風の音、距離、焦り。

登山中には「声が届いていない」ことが本当によくあります。

標高が高くなれば空気も薄く、風の強さも増し、声は思っている以上に相手に届かなくなります。

また、メンバーとの距離が開いていたり、急いでいる場面では「言ったつもり」が「伝わっていない」というズレが頻発します。

だからこそ、登山では一度伝えただけで済まそうとせず、何度でも確認し合うことが鉄則とされています。

「聞こえた?」とアイコンタクトをとったり、手ぶりやホワイトボードのようなメモを使ったりして、情報を確実に届ける工夫を怠りません。

このように“伝わるまで”のアクションを徹底することで、チーム全体の安全性が格段に高まります。

一方的に伝えて満足するのではなく、「相手がちゃんと理解したか?」「行動に移せるレベルまで伝えられているか?」という視点が常に求められます。

この姿勢は、ビジネスの現場でもまったく同じです。

メール一通だけで終わらせず、口頭で補足する、確認の返信をもらう、状況を観察して理解度を測るといったフォローが信頼構築の要になります。

伝え方に一工夫加えるだけで、ミスもトラブルも格段に減らすことができるのです。

体調・異変・天候変化を“相談”できる環境作り

「ちょっとしんどいかも……」

そう言えるかどうかが、登山では生死を分ける場面もあります。

特に標高が上がるにつれて、身体の不調や精神的なプレッシャーが増すことは珍しくありません。

それを一人で抱え込んでしまうと、体調が急激に悪化したり、判断力が鈍ったりと、結果的にチーム全体に影響が及ぶ可能性があります。

だからこそ、「今の自分の状態をきちんと伝える」ことが極めて重要なのです。

しかし、これは単に個人の努力だけで成り立つものではありません。

「相談しても大丈夫だ」「遠慮なく声を出していいんだ」という雰囲気が、あらかじめ作られていることが大前提です。

相談できる空気感、言いやすさが何より大切。

この空気感があるかないかで、トラブルを未然に防げるか、悪化させてしまうかが大きく変わってきます。

そしてこれは、職場でもまったく同じです。

「困ったらすぐ相談できる」「調子が悪いことを言っても責められない」そんな安心感のあるチームづくりが、結果的に生産性と安心感の両立につながるのです。

心理的安全性の高い職場では、意見が活発に出るだけでなく、エラーが早期に見つかる、業務改善が促進されるなどのプラス効果も得られます。

登山と同じように、組織の健全さも“相談しやすさ”に支えられているのです。

具体例|登山中に報・連・相を実践した瞬間

机上ではピンとこない報連相も、実体験と重なると急にリアリティが増します。

たとえば、研修資料に書かれた「報連相の大切さ」という言葉だけでは、「ふーん、大事なんだな」くらいの認識にとどまってしまうこともあるでしょう。

しかし、自分の身体や命に関わるような登山の場面で、その“伝える力”や“受け止める姿勢”の重要性を目の当たりにすると、その印象は一変します。

「今、何を言うべきか?」「伝えないと何が起こるか?」という判断が、現実の中で突きつけられるからこそ、報連相の本質が腹落ちするのです。

ここでは、そんな登山の現場で実際に報連相が活きた場面をいくつかご紹介します。

これらの体験を通して、理屈ではなく「感覚として」身につく報連相の価値を、あらためて感じてみてください。

「疲れた」と言えたから助かった|初級者の体験談

はじめての低山ハイク。

登山経験がほとんどなかったAさんは、不安を抱えながらも、周囲に迷惑をかけたくない一心で、必死に仲間のペースに合わせようと歩みを進めていました。

「みんなについていかなきゃ」「遅れたら申し訳ない」──そんな思いが強すぎて、自分の体調の変化や疲労感を見て見ぬふりしていたのです。

しかし、登山道の途中で足がもつれ、危うく転倒しかけてしまいました。

その直前、Aさんが「ちょっと疲れてます」と勇気を出して一言声をかけたことで、リーダーがすぐに立ち止まり、メンバーも全員で休憩することに。

結果的にその数分の休憩で、呼吸が整い、足の疲労も軽減され、無事に行程を続けることができました。

「もしあのとき、黙ったままだったら……」と、後でAさんは振り返ったそうです。

ビジネスでも、まったく同じような場面があります。

「まだ大丈夫」「もう少しだけ我慢しよう」そんな気持ちが、ミスや事故につながることがあるのです。

「この作業、少し不安かも」「思っていたより進んでいません」

そういった“ちょっとした違和感”を早めに口にできることが、結果的に大きなトラブルの芽を摘むことになります。

報連相とは、そうした小さな声を拾い合う文化でもあるのです。

想定外の雨、進路変更を即決|リーダーの判断

急に天候が崩れ、予定していたルートを進むのが危険な状況になった登山中のこと。

山頂付近で急に濃い霧が立ち込め、風が強まり、視界も数メートル先しか見えないほど悪化しました。

そんな中、リーダーはすぐに立ち止まり、チーム全員をその場に集めました。

「このまま山頂を目指すか、予定を変更して安全なルートで下山するか、どちらがいいか」と、選択肢を明確に提示したうえで、全員の意見を聞く姿勢をとったのです。

天候や各自の体調、下山までにかかる時間を含め、具体的な情報が共有される中で、メンバーの一人が「足元が滑りやすくなってきている」「この先のルートは経験がない」といった不安の声を上げました。

それに対して別のメンバーは「体力的には大丈夫」と述べるなど、様々な意見が出ましたが、最終的には全員一致で「安全第一、撤退しよう」という判断に至りました。

この判断の速さと質は、まさにリーダーの冷静な“連絡”と、メンバー全員による“相談”の積み重ねによって生まれたものでした。

このような場面では、報連相が機能しているかどうかで、単なる“勘”ではなく、情報に基づいた適切で迅速な判断ができるかが決まります。

もし、誰も声を上げなかったら?

もし、リーダーが独断で進んでいたら?

結果はまったく違ったものになっていたかもしれません。

夜間登山でのトラブル、報告からの迅速対応

ライトの電池切れという、一見するとささいなトラブル。

けれども、それが夜間の山道では命に関わる大きな問題に変わります。

真っ暗な山道では、わずかな足元の段差や枝が思わぬ転倒や滑落を招く危険となり、ライトの明かりはまさに“命綱”のような存在なのです。

このとき、あるメンバーが下山中に「最近ライトの点灯が少し弱い気がする」と、早めに声を上げていました。

それを受けて、リーダーがその場で全員の装備を確認し、予備の電池や替えのライトを手渡すという行動がとられました。

結果的にそのメンバーのライトは途中で完全に切れてしまったのですが、事前の報告があったおかげで混乱なく代替ライトを使って無事に歩き続けることができました。

もし何も言わずにいたら、暗闇の中でパニックになっていたかもしれません。

「こんなこと言うほどでもないかも」と思ったときこそ、実は伝える価値のある情報であることが多いのです。

「些細なことも伝える」クセが、現場を救うことは本当に多くあります。

登山だけでなく、ビジネスの現場でも──それは確かに同じことが言えるのです。

社会人生活で登山経験がどう活かせるか

登山で培われた報連相の感覚は、驚くほどビジネスのさまざまな場面に応用できます。

なぜなら、登山という活動自体が、目標に向かって複数人で力を合わせ、状況の変化に対応しながら進んでいくという点で、プロジェクトの進行と非常に似ている構造を持っているからです。

一歩一歩の確認、メンバーとのすり合わせ、異変や危険の兆候への即応──こうした動きの中で自然と養われる“伝える力”や“察知する力”が、仕事の現場でもしっかり生きてきます。

特に、チームで動くプロジェクトでは、進捗の共有、意思決定の相談、障害の報告といった局面が日常的に発生します。

こうした局面で、登山で鍛えた「迷わず伝える」「確認する」「声をかける」姿勢は、チームの連携力を一段階引き上げてくれるのです。

登山の経験がある人ほど、報連相の重要性を“体感として”理解しているからこそ、その力が最大限に発揮される場面が多くなるのです。

上司への報告も、仲間との共有も自然にできるように

登山での“こまめな共有”のクセが、職場でも自然と生きてきます。

山道では、仲間に「あと10分で休憩地点です」や「この先に分岐があります」と声をかけることで、全員の行動や意識が揃っていきます。

同じように、職場においても「この件、ここまで進みました」や「この情報、念のため共有しておきますね」といった些細な一言が、チーム全体のリズムや信頼関係に大きな影響を与えます。

こうした共有の積み重ねによって、無駄な確認作業が減り、メンバー同士が今どこにいて何をしているかを把握しやすくなります。

その結果、作業効率が高まり、連携ミスもぐっと減少します。

たった一言が、職場の空気やプロジェクトの流れを大きく変える力を持っているのです。

登山で自然に身につくこの習慣は、どんな職場でも武器になります。

情報伝達の“スピード感”と“正確さ”が身につく

登山では、天候の急変、足場の変化、体力の消耗といったさまざまな要因が絶えず動いており、状況が刻一刻と変わっていきます。

たとえば、晴れていた空が一転して雲に覆われたり、思わぬ岩場や崩れやすい斜面に遭遇したりと、一瞬の油断も許されないシビアな環境です。

こうした中で鍛えられるのが、「早く、かつ的確に」仲間に情報を伝えるというスキルです。

「この先に危ない段差がある」「休憩を早めに取りたい」「天気が怪しいからペースを上げよう」といった判断を、その場で伝える力が問われます。

この伝達力は、まさにビジネスの現場でも極めて有効です。

たとえば、プロジェクトの方向性が変わったとき、トラブルが起きたとき、納期の調整が必要なとき──そうした変化の局面で「早く」「正しく」情報を共有できる人は、周囲からの信頼を得やすくなります。

結果としてミスや手戻りが減り、仕事の精度も上がっていきます。

登山で培われたこのスピード感と正確さを兼ね備えた報連相の力は、社会人としての成長を加速させる大きな武器となるのです。

「相談しやすさ」の空気感をどう作るか

登山では、“話しやすい雰囲気”が安全の鍵となります。

険しい山道を進む中で、仲間に「ちょっと体調が変かも」「靴擦れがひどい」といった小さな異変を気軽に伝えられる雰囲気があるかどうかが、リスク回避に直結するのです。

特に、気温の変化や予想外のアクシデントが発生する登山では、「言いにくい」空気があるだけで、大きな事故へとつながる可能性があります。

だからこそ、出発前からメンバー同士で軽い雑談を交わしたり、お互いに名前を呼び合ったりして、信頼関係を築くことが大切にされているのです。

これは職場でもまったく同じ構造です。

「こんなこと、聞いてもいいのかな」と躊躇してしまう空気があると、些細な報告や重要な相談が後回しになってしまい、取り返しのつかない問題に発展することもあります。

逆に、普段から何気ない雑談や「大丈夫?」といった声かけが自然に交わされる職場では、相談のハードルが驚くほど下がり、報連相の精度が自然と高まっていきます。

「話せる空気を作る」こと。

それは、ただの雰囲気作りではなく、報連相を機能させるための“最初の一歩”なのです。

登山研修・アウトドア研修が注目される理由★

今、企業研修の現場で“登山”が注目されています。

これまでは会議室での座学やワークシートを使ったディスカッションが主流だった企業研修も、時代の変化とともに「体験型」の手法へとシフトしています。

その中で登山は、単なるレクリエーションではなく、実際に身体を動かし、チームで助け合いながらゴールを目指すことで、「報・連・相」や「チームワーク」「リーダーシップ」などの本質的なスキルを実感を伴って学べる絶好の場として注目されているのです。

特にZ世代やミレニアル世代など、机上の理論よりも“納得感”や“リアリティ”を重視する傾向のある若手社員に対しては、登山のような没入型の学びが大きな成果を生んでいます。

なぜなら、理屈ではなく「体験を通じて本質を理解できる」から。

実際に汗をかき、疲労や達成感を感じながら、チームでの報連相を繰り返すことで、頭で理解するのとは違う“実感”が芽生えるのです。

最後に、その魅力を深掘りしつつ、具体的な研修内容や導入のポイントをご紹介します。

机上では学べない“本物のチーム連携”

マニュアルでは学べない。

なぜなら、教科書的な知識や図解だけでは、人間同士が本当にどう動き、どのように助け合うかといった“肌感覚の協力関係”までは掴めないからです。

登山という場では、暑さ、疲れ、焦り、不安など、さまざまな感情や身体的な負荷がのしかかってくる中で、メンバー同士が自然と声をかけ合い、役割を補い合う場面が次々と訪れます。

実際に汗をかき、声をかけ合いながら進むことで、表面的な「協力しようね」ではなく、「今、相手に何が必要か」「自分はどう支えられるか」を直感的に考える習慣が生まれます。

「誰かが遅れていないか」「後ろはついて来られているか」「リーダーの意図は何か」——こうした“観察力”と“気配り”が、ごく自然な形で身につくのです。

そしてそのプロセスを通して、チーム連携の本質とは単なる情報共有ではなく、“互いを思いやり、必要な時に必要な声を届ける力”だということを深く理解するようになります。

自然の中でこそ、報連相の意味が腑に落ちるのです。

それは机上では決して得られない、体験を通じた唯一無二の学びです。

企業が登山研修を導入する狙いと背景

最近は、大手企業を中心に、登山研修を人材育成の柱として導入する動きが加速しています。

これは単なるアウトドア活動という位置づけではなく、“人と人との関係性を深め、組織全体の結束力を高めるための本格的な研修手法”として評価が高まっているのです。

その背景には、「人間関係の希薄化」「若手社員の孤立」「オンライン中心の働き方によるチーム崩壊への懸念」といった、現代特有の課題があります。

コロナ禍以降、リモートワークやチャットツールに依存したやり取りが主流になったことで、「雑談」や「ちょっとした相談」が減り、職場での心理的な距離が広がったと感じる声も増えています。

そうした状況下で、登山というリアルで協力を前提とする活動が、“人間味あるコミュニケーションの再構築”に効果を発揮しているのです。

だからこそ、ただのイベントとしてではなく、組織文化を見直すための手段として、リアルな体験型研修が強く求められているのです。

おすすめの登山研修プログラムと選び方

初心者向けには、1泊2日の低山トレッキングと、夜の時間を使ったグループワーク形式の研修が人気です。

このタイプのプログラムでは、登山の基礎スキルを学びつつ、登頂を目指すなかで参加者同士の関係性を深め、ワークショップを通じて「報・連・相の振り返り」や「チームでの意思決定のあり方」を内省できる構成になっています。

中級者には、読図や地形判断、ロープワーク、役割分担などを含めた“実践型”研修が好評です。

こちらは登山経験がある社員やリーダー候補に向いており、チームビルディングだけでなく、冷静な判断力や状況把握力、プレッシャー下でのコミュニケーション能力が試される設計になっています。

選ぶ際は、単に山に登るだけの企画ではなく、「ビジネススキルに直結するプログラムであるかどうか」を見極めることが重要です。

具体的には、講師が登山の専門家であるだけでなく、企業研修のファシリテーション経験が豊富か、研修後のレポート提出やアフターサポートが用意されているか、といった点に注目しましょう。

参加者の声|「本当に報連相の意味がわかった」

「普段の業務では気づけなかった、自分の報告の癖に気づいた」

「相談することの大切さを、初めて実感した」

「“伝えたつもり”では通用しないことを、登山で思い知った」

「仲間に声をかけるタイミングひとつで、こんなにも安心感が違うなんて」

そんな驚きや気づきに満ちた声が、研修後には続々と寄せられています。

中には「これまでの“報連相”は、上司のためにするものだと思っていた。でも、登山を通じて“仲間のため”にこそ必要なのだと実感した」というような感想もあり、受講者一人ひとりの意識が大きく変わっていく様子がうかがえます。

“登山”は、ただのレクリエーションではありません。

そこには、自分を知り、相手を思いやり、チームとして動くためのヒントが詰まっているのです。

本質的なビジネススキルの教材として、今後ますます注目されていくはずです。

まとめ

「報・連・相」は、社会人にとって基本中の基本。

でも、その“本当の意味”や“実践力”は、机の上だけではなかなか身につきません。

だからこそ、登山という“命を預け合う体験”が、報連相の本質を自然と教えてくれるのです。

「今、どこにいる?」「これから、どうする?」

そんな問いを共有し合うことが、仕事でも信頼と結果につながる。

明日から、「登山者のように」こまめに伝え、相談し、報告してみませんか?

あなたの一言が、チームを動かす大きな力になります。

そしてもし、あなたの会社が登山研修を導入する日がきたら——。

この記事を思い出して、一歩前へ踏み出してください。