「金華山を制す者は、戦国を制す」——そんな信長の声が聞こえてきそうな岐阜の山。

その頂に立つ岐阜城こそ、天下布武の物語が始まった場所です。

この記事では、ただの観光では味わえない、織田信長がこの地に託した夢と戦略を深掘りしていきます。

登山道から見える絶景、夜に浮かぶ天守、そして町に息づく歴史と文化。金華山と岐阜は、戦国の舞台でありながら、今も“未来へのヒント”を静かに語ってくれる場所です。

信長の足跡を追うことで、私たちもまた、自分の生き方や選択を見直すことができるかもしれません。歴史が好きな人も、自然が好きな人も、誰もが自分なりの“信長”に出会える——そんな金華山の魅力、のぞいてみませんか?

第1章:信長と金華山の出会い:なぜここが選ばれたのか?

織田信長が金華山を本拠とした背景には、ただの偶然では済まされない深い意味があります。

地形・歴史・地名改称……それらが一体となって、岐阜が“天下布武”の出発点となったのです。

まずは信長がこの地を選んだ理由を、視点を変えて紐解いてみましょう。

「井ノ口」から「岐阜」へ——地名変更の意味とは

金華山の麓に広がる町は、かつて「井ノ口」と呼ばれていました。どこにでもありそうな名前ですが、これを「岐阜」と改めたのが、織田信長。彼の名付けには、ただの美的センスや縁起担ぎ以上の意味がありました。

「岐阜」の“岐”は、古代中国の周王朝が発祥した地「岐山」から、“阜”は丘を意味します。つまり、信長は自らを新たな天下人のはじまりに重ね、この地を新時代の起点としたのです。

その象徴として、山の名も「稲葉山」から「金華山」へと変わりました。“金華”には黄金のように尊く輝く、という意味が込められ、まさに信長の天下布武の志を山に刻んだ命名でした。

ただ近年では、もうひとつの「金華山」命名説も注目されています。

それは、山に自生するツブラジイ(常緑樹)が5月になると一斉に咲き、陽光に照らされて山肌を金色に染める姿に由来するという自然起源説です。信長がその光景に心を動かされ、この地に理想の都を重ねたとしても、まったく不思議ではありません。

金華山が戦略的要地であった理由

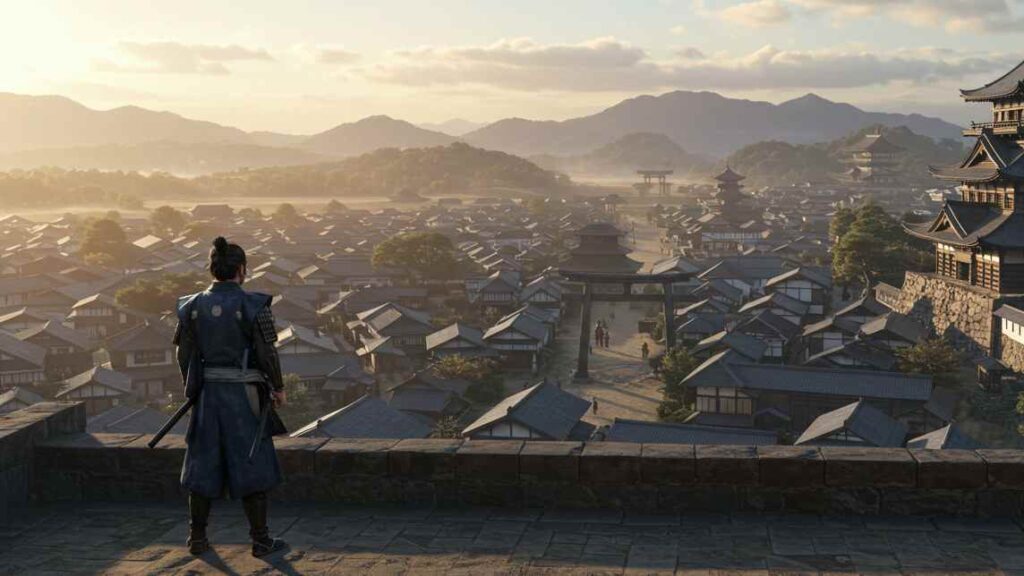

信長がここを選んだのは、単に景色が良かったからではありません。金華山は標高329メートル、天守からは美濃平野と長良川、そして四方の街道を一望できます。

つまり、情報の収集、敵の侵入の早期察知、兵の移動と補給といった、戦国時代の城に求められる機能が、すべて備わっていたのです。

山頂に築かれた岐阜城は、急峻な地形を利用した“攻めにくく守りやすい”要塞。数の少ない兵でも防衛できる合理性があり、資源を効率的に集中させる信長のスタイルにぴったりでした。

長良川と金華山がもたらした“見える・守れる・動ける”利点

金華山の足元を流れる長良川。この川は、ただの景勝地ではありません。

水運のルートであり、情報や物資の流通を可能にするインフラでもありました。信長はこの川沿いに流通拠点を整備し、戦略資源として徹底的に活用します。

さらに、川と山のコンビネーションによって、信長は「見える」眺望と「守れる」地形を手に入れ、「動ける」交通網を掌握したのです。

自然の造形を政治と軍事の道具に変えた、まさに信長らしい“環境活用の天才”ぶりが際立つエピソードです。

第2章:城から町へ、町から都市へ——信長が仕掛けた“人が集まる仕組み”

信長は岐阜にただの市場を作ったのではありません。人が定住し、商売が根付き、都市が機能するための「仕組み」を生み出しました。

それはまさに、現代にも通じる都市設計の原型。彼のまちづくり戦略を、経済と社会の両側面から見ていきます。

楽市令と定住政策で城下町が生まれた

戦で荒廃した町に、どうやって人を集めるか? 織田信長の答えは、常識破りの“自由市場”でした。

それが「楽市令」。

従来、商売は許可制で、特定の商人にしか売買が許されていませんでした。信長はこれを廃止し、

「誰でも自由に商売していい」と宣言。しかも、市税や場所代も撤廃です。

しかし、ここで終わらないのが信長の凄み。彼は、ただ市場を開放するだけでなく、

「この町に住めば保護と特権を与える」と条件を付けたのです。つまり、買うだけ・売るだけでなく、“住む人”を増やす仕掛けに変えたのです。

これは単なる経済政策にとどまらず、「住む人=町を支える人」という発想に立った、持続可能な都市づくりの先駆けでした。

兵農分離がもたらした都市の安定

戦国時代の多くの地域では、農民が戦になると徴兵され、兵として戦場に駆り出されていました。しかし信長は、この「農民=兵士」という構造を壊します。

「兵は兵として、町に住まわせる」「農は農として、村で耕作させる」——これが兵農分離です。

武士を城下に住まわせることで、常備軍としての即応性と町の治安を確保。

農民には生産に専念させ、税収と供給を安定させる。この分離政策によって、岐阜の町は「経済も軍事も安定した都市」として発展を始めます。

城下町が“住む場所”であり“働く場所”であり“守る場所”になる。この三位一体の都市機能こそ、信長が設計した“未来のまち”でした。

市場からまちづくりへ:信長流経済戦略

楽市楽座と兵農分離。この2つを軸に、信長は市場だけでなく、まちそのものを商品にしていきます。

市場に商人が集まり、そこに定住することで、物だけでなく「文化」や「情報」も流れ始めます。職人が定住すれば産業が生まれ、寺や学校が建てば教養が育ちます。信長は城のまわりに“人の流れ”を作り、町の循環を生み出しました。

さらに、商人や職人に対して「ここに来れば自由に働けて、身分も問われず、保護もある」という魅力的なメッセージを発信。

まるで現代の都市移住プロモーションのように、人と産業を岐阜に引き込んだのです。

このようにして岐阜は、単なる“戦の拠点”ではなく“経済と文化の発信地”へと進化を遂げていきます。

第3章:金華山に登ってみよう:ルート別に楽しむ歴史ハイク

信長の気配が今も息づく金華山。実はこの山、ルートによってまったく違う表情を見せてくれるのをご存知ですか?

自然、歴史、そして冒険心を刺激する金華山登山。初心者からベテランまで、自分に合った道を選ぶコツをご紹介します。

初心者におすすめ「めい想の小径」

「金華山って、けっこう山じゃない?」と尻込みしそうなあなたに朗報です。信長の足跡をたどりながらでも、無理なく楽しめるのがこの「めい想の小径」。道幅は広めで、傾斜もゆるやか。森林浴を楽しみながら、ゆったり40〜50分の登山が可能です。

道中にはベンチも点在し、道に迷うこともなし。子ども連れや登山初心者にとっても安心のコースです。木漏れ日の中を歩く感覚はまるで“緑のトンネル”。心も身体も整うひとときが過ごせます。

歴史情緒漂う「七曲り登山道」

もし「信長の時代の空気を感じたい」と思うなら、「七曲り登山道」がおすすめ。石段が連なり、古道の風情を色濃く残したルートです。曲がりくねった道の一歩ごとに、戦国時代の武士たちが駆け上った姿がよぎるかのよう。

途中、視界が開ける場所もあり、金華山の麓や長良川がちらりと見えるポイントでは、まさに歴史と自然のコントラストが楽しめます。登山時間はおおよそ45〜60分。適度な運動と歴史探訪を兼ねた“知的ハイク”です。

絶景チャレンジ「馬の背登山道」「百曲りコース」

「もっとスリルを!」という上級者には、「馬の背登山道」や「百曲りコース」も人気です。特に「馬の背」はその名の通り、細い尾根を上り下りする難所。場所によっては手を使ってよじ登る場面もあり、達成感は格別です。

一方「百曲りコース」は、その名にふさわしいクネクネ道。忍耐と集中力が試されるルートですが、その分ゴールに着いた時の達成感とパノラマ絶景はひとしお。登山経験がある方や、がっつり運動したい方にはぴったりのチャレンジです。

金華山は、ただ登るだけの山ではありません。信長の視点を追体験しながら、自分の足で歴史をなぞる——そんな贅沢な時間が味わえる山です。ルートを変えれば何度でも楽しめるのも魅力。ぜひ、自分だけの“登山ストーリー”を見つけてください。

第4章:岐阜城を訪ねる:戦国の空気を感じる天守と石垣の記憶

金華山の頂にそびえる岐阜城は、今なお信長の威光を放ち続けています。しかし、その魅力は単なる復元天守にとどまりません。

資料館の展示や発掘された遺構を通じて、戦国時代のリアルに触れる体験があなたを待っています。

岐阜城の構造と眺望の魅力

金華山の頂にそびえる岐阜城。今は再建された姿ではありますが、その佇まいはまさに“信長の威厳”を今に伝える象徴です。

急峻な地形を活かし、堅牢な石垣とともに築かれた岐阜城は、攻めにくさと見晴らしの良さを兼ね備えた“理想の山城”。

天守からの景色は、信長が見たであろう天下の夢そのもの。眼下には長良川と岐阜の街並みが広がり、晴れた日には遠く伊吹山や名古屋方面までも一望できます。

これを見れば、なぜ彼がここに城を置いたのか、一目瞭然です。

資料館で出会う“生きた信長史”

天守内は岐阜城資料館として整備され、戦国時代の展示が充実。信長の甲冑レプリカや、岐阜城の模型、さらには「天下布武」の印を押した書状の複製などがずらりと並び、信長の政治や戦略をビジュアルで体感できます。

注目は、信長が使ったとされる道具類や、合戦図、当時の城郭の構造模型など。まるで歴史の中に飛び込んだような感覚になります。映像展示も充実しており、子どもでも飽きずに見られる工夫がされています。

発掘調査と再発見:地中からよみがえる戦国の息吹

近年の発掘調査で、岐阜城の山麓居館跡からは金箔瓦や庭園跡が見つかり、信長がこの地を“もてなしの場”としても使っていたことが明らかになりました。戦の拠点でありながら、文化や外交の拠点でもあった——そんな意外な一面が再発見されています。

この居館では、舞や茶の湯が行われ、信長自ら客人を案内したと伝えられています。まさに「冷酷な軍人」というイメージを覆す、気配りのある“もてなしの殿様”。

こうした発見が、岐阜城の価値を単なる城以上のものにしています。

岐阜城は、信長の戦略の中核であると同時に、“理想の城下町”を象徴する存在です。

ここを歩くことで、彼の思想や野望、そして人間らしさにまで触れることができるのです。

第5章:岐阜の町を歩く:信長の気配が残る城下町の探訪

金華山だけではない、岐阜の歴史ロマン。町の通りや建物の陰に、かつての信長の姿がしっかりと残されています。

歩くことで見えてくる“城下町としての岐阜”の魅力。歴史地図を片手に、まち全体を巡るタイムトラベルへご案内します。

信長居館跡と岐阜公園エリア

金華山の麓、岐阜公園一帯には、信長のかつての居館跡が残されています。今は整備された公園の一部として公開されていますが、庭園や建物の基礎、金箔瓦などが見つかっており、ここがただの住まいではなく“迎賓空間”だったことがわかります。

岐阜城に登る前、まずこの場所を訪れてみてください。山の上の要塞とは対照的に、山麓の居館には“平和の演出”が感じられます。

城下町を治めるリーダーとしての信長の顔、そして文化を重んじる先進的な感性が、地面の下から静かに語りかけてくるようです。

川原町で出会う江戸情緒

少し歩くと、まるでタイムスリップしたかのような街並みに出会えます。

それが川原町。木造の町家、格子窓、石畳の路地……信長の時代から少し時代を下った江戸〜明治の風景が今もそのまま残るエリアです。

この界隈では、地元の職人による和紙店や骨董屋、古民家カフェなどが点在。なかでも鵜飼観覧船の出航地として知られる長良川沿いは、夕暮れ時に散歩するだけで風情満点。

旅のテンションが上がること間違いなしです。

古地図片手に“歩く博物館”をめぐる

岐阜市の観光案内所では、城下町時代の古地図を元にした“歴史探訪マップ”を配布しています。この地図を片手に歩けば、どこに何があったのか、信長が見たであろう風景が想像できて、まち歩きが一気に楽しくなります。

歩くうちに、格子戸の向こうに職人の手仕事が見えたり、町家の軒先に咲いた季節の花が旅人を迎えたり……。岐阜の町はただの観光地ではなく、まるで“生きた博物館”。信長の面影を今もどこかに残す、懐の深いまちです。

城を訪ね、山に登るだけでは見えてこない、もう一つの岐阜の魅力。それが“まちを歩くこと”で見えてきます。静かな路地裏に、信長の気配をふと感じる——そんな体験ができるのは、この町ならではの贅沢です。

第6章:夜の金華山が教えてくれる“もう一つの信長像”

昼の賑わいとは一変する、夜の金華山。その静けさと光のコントラストが、信長の内面を映し出しているかのようです。

ロープウェイで手軽に、あるいはナイトハイクでじっくり。夜景とともに、彼のもうひとつの顔をのぞいてみませんか?

山頂からの幻想夜景とライトアップされた天守

金華山は昼だけの山ではありません。むしろ、夜にこそ“本当の顔”を見せる場所でもあります。ロープウェイで山頂へ登れば、そこに広がるのは、岐阜市街の灯りが織りなす宝石のじゅうたん。長良川の水面に映る光がゆらめき、静寂のなかにまばゆい煌めきが浮かび上がります。

ライトアップされた岐阜城は、昼間の堅牢な戦の城とは違い、まるで空に浮かぶ幻想の館。信長が“この場所”に夢を託した理由が、夜の風景にこそ詰まっている気がします。

派手好きでありながら、神秘と静謐を愛した一面——夜の岐阜城が語るのは、そんな“もう一人の信長”の姿かもしれません。

夜間登山の注意点と楽しみ方

夜景を楽しむ手段として人気なのが「夜間ロープウェイ」。週末や特別期間には夜間運行されており、誰でも気軽に金華山の夜景を楽しむことができます。時間帯によっては混み合うため、事前に運行時間を確認しておくのがおすすめです。

一方で、静かに夜の山を味わいたい人には“ナイトハイク”も選択肢。とはいえ、夜の登山には注意点がいくつか。まず、懐中電灯やヘッドライトは必須。複数人での行動が基本で、スマートフォンのバッテリーや電波状態にも注意しましょう。

そしてなにより、防寒対策。特に秋冬は、山頂の気温が市街地より数度低くなることもあり、手袋やネックウォーマーは心強い味方です。山の静けさ、虫の音、遠くに光る町の灯——五感が研ぎ澄まされる夜の登山は、昼間とは違った“物語”をあなたに届けてくれるはずです。

金華山の夜景は、ただ美しいだけでなく、信長が見た“未来”を感じさせる光景でもあります。人を魅了する場所に、戦略と夢を同居させた男。その思想と感性に、一番近づけるのは、実はこの“夜の山頂”なのかもしれません。

第7章:信長の未来志向を体感する:岐阜に息づく“天下布武”の精神

「天下布武」は単なる戦のスローガンではなく、未来を見据えた都市設計の宣言だった——そんな信長の思想は、現代の岐阜にも確かに受け継がれています。

文化、もてなし、まちづくりに込められた、信長の“先を見る力”を体感しましょう。

「天下布武」に込められた意図

「天下布武」——この四文字に、信長はどれだけの意味を込めたのでしょうか。一般には「武力による統一」と解釈されがちですが、実は「武」を“七徳の武”とする説もあります。つまり、単なる軍事力ではなく、徳をもって天下を治める理想国家を目指したというもの。

信長がこの印を使い始めたのは、岐阜に入城した直後。町の名を変え、城を整備し、楽市楽座を実施し……まさに岐阜で、自分の思想と戦略を形にし始めた証でもあるのです。

信長が客人をもてなした“もてなしの城”

岐阜城といえば軍事拠点のイメージが強いですが、信長はここで文化的なもてなしも行っていました。茶会や歌会、舞などを催し、客人を自ら案内し、もてなす。あの“冷酷非道”のイメージとは真逆とも思える姿です。

その姿は、「城=戦の場」から「城=交渉と文化の場」へとシフトさせた、信長の時代感覚を象徴しています。彼は単に戦に強いだけではなく、文化や礼儀をもって人の心を動かそうとしたのです。この“人心掌握術”こそ、天下統一へのもう一つの鍵だったのかもしれません。

日本遺産が語る、現代につながるまちづくり

2015年、岐阜市は「信長公のおもてなしが息づく戦国城下町・岐阜」として、日本遺産に認定されました。これは、信長がこの町で築いた“人が集まり、文化が交流するまち”の姿が、今なお現代に生きている証です。

戦国時代の理念と現代の観光・まちづくりが交わる場所。それが岐阜なのです。信長のまちづくりは、「住む・働く・集う・楽しむ」が一体化した都市像を描いていました。

それはまさに、私たちが今求めている“持続可能な都市”の原点でもあります。

信長の遺した言葉とまちづくりは、決して過去の話ではありません。

金華山のふもとに広がる岐阜の町を歩けば、その精神が今なお脈々と流れていることに気づきます。

戦国時代の先に、未来を見ていた男——織田信長。その理想が、岐阜には確かに息づいています。

まとめ

織田信長が選んだ金華山と岐阜の地には、単なる戦略拠点以上の深い意味が込められていました。

山の地形を活かした堅牢な城、誰もが商売できる町、文化と軍事が交わる都市設計——そのすべてが「未来」を見据えたものであり、岐阜という町には今なおその思想が息づいています。

登山で体感する自然の荘厳さ、岐阜城から眺める雄大な景色、そして歴史を宿す町並みを歩くひととき。それらは、かつて信長が夢見た「新しい国」の片鱗を、現代の私たちに感じさせてくれるのです。

歴史に触れ、まちを歩き、自分の目で確かめてください。

金華山は、ただの観光地ではなく、“信長が未来へ託した場所”です。

さあ、今こそその足跡をたどる旅へ。きっとあなたの心にも、天下布武の灯がともるはずです。